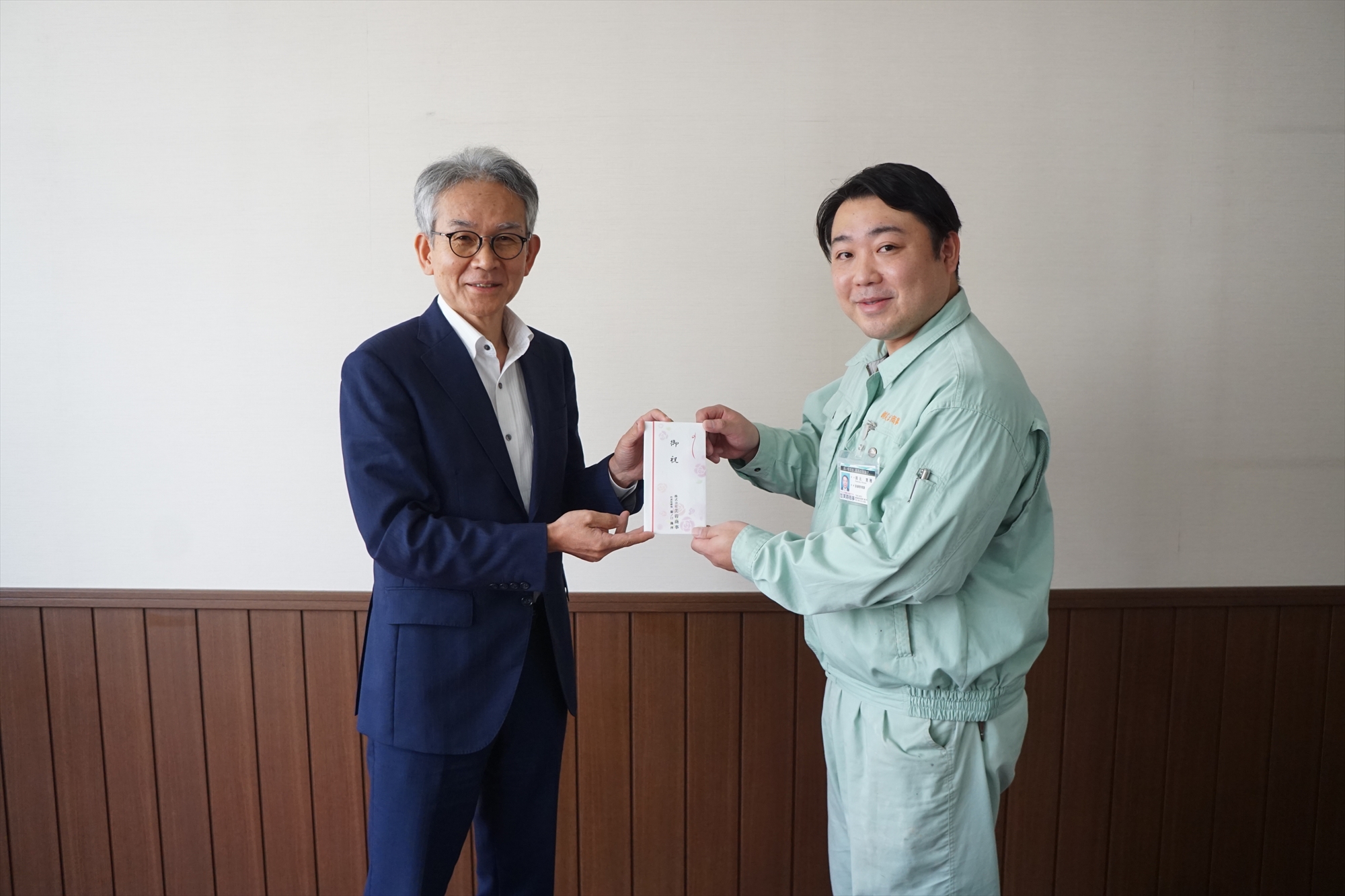

2025年4月4日、清掃業務課本社勤務の林さんに出産祝金が贈られました。

はじめての子どもに名前が2つ用意されていたようです。

女の子だったら、お母さんの名前から1文字「奈」をもらって晴奈。

男の子だったら、お父さんの名前から1文字「良」をもらって良汰。

晴奈ちゃんは、2月20日に生まれました。

感動のあまり涙がこぼれたといいます。

それにしても赤ちゃんってこんなにも成長が早いものかと日々驚かされているそうです。

写真を見せてもらいました。

タオルに包まれたクシャクシャ顔の赤ちゃんは、1ヶ月もすると目はぱっちり、ほっぺはムニュムニュかわいい。

体重は1キロ増えて大きさの違いにもびっくり。

親になって思うのは「元気に育ってくれればそれでいい」とのこと。

晴奈ちゃんは、親の期待にこたえるかのような成長ぶりを見せています。